学院动态

两周绣山行,成长启新程——记我院2023英语(师范)4班未来英语教师教育见习成长之旅

发布时间:2025-05-26

一、见习概况与实践收获

2025年5月12日至5月23日,我院2023级英语(师范)4班全体同学赴温州市绣山中学开展教育见习。两周时间里,我们以“准教师”身份深入校园,在班级管理、课堂教学、师生互动等多维度实践中,完成了从理论学习者到教育实践者的角色初体验,收获了对教师职业的立体认知。

(一)沉浸式班级管理:在细节中体悟责任

日常陪伴:每日清晨提前抵达教室迎接学生,课间操全程跟队纠正队列姿态,午休时守护教室秩序,晚自习为学生答疑解惑。通过全天候陪伴,我们深切体会到班主任工作的琐碎与重要性——从为学生拉窗帘的细微关怀,到引导学生养成良好纪律习惯的长期坚持,每一个环节都渗透着“育人”的温度。

管理实践:首次独立组织课间操时,通过亲身示范让学生队列逐渐整齐,意识到“身教胜于言传”的教育力量;在处理学生矛盾、作业督促等事务中,学习如何平衡严格要求与柔性沟通,初步掌握班级管理的基本方法。

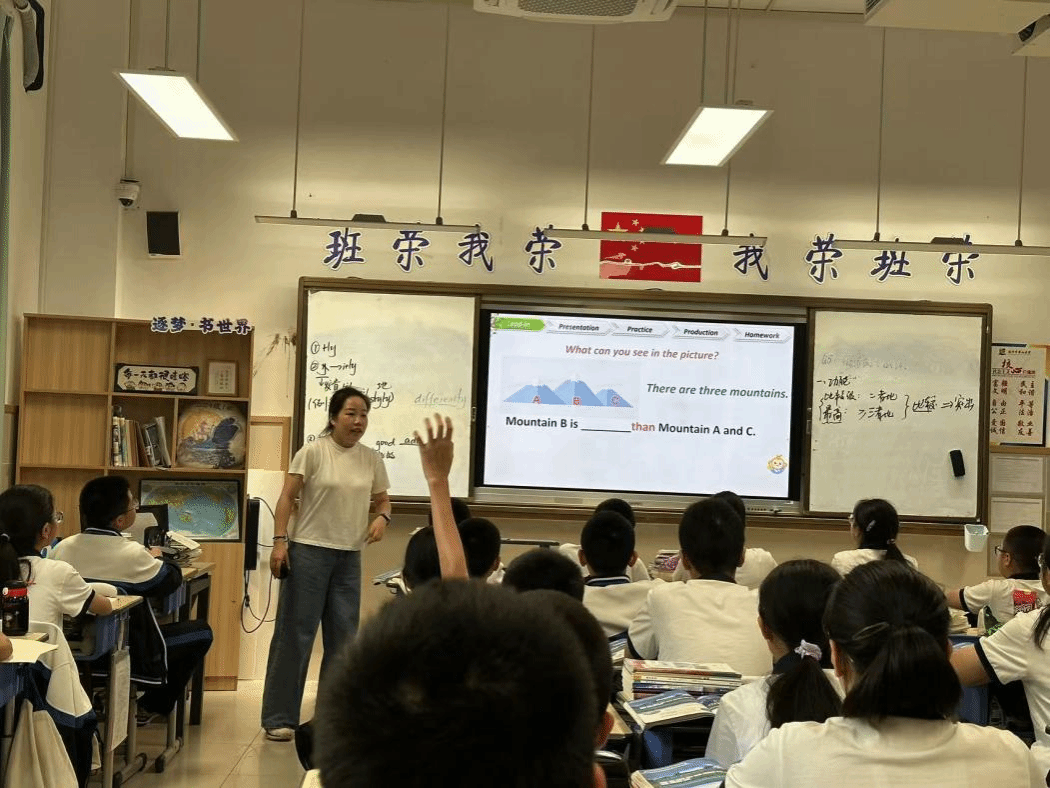

(二)立体化教学实践:在观摩与实操中锤炼技能

课堂观察:全程跟班听取英语及其他学科课程,重点记录教师的教学设计逻辑、提问策略、课堂节奏把控等细节。累计完成听课笔记200余篇,总结出“情境化导入”“分层提问”“即时反馈”等可复用的教学技巧。

实战打磨:在导师指导下参与备课、教案撰写及部分教学环节实操。从批改作业中发现学生高频语法错误(如比较级误用),整理常见错误类型并针对性讲解;尝试设计“Amazing nature”主题听说、阅读课,经历多次指导与反馈后逐步掌握从学情分析到活动设计的完整流程。

(三)导师引领下的成长:在“传帮带”中汲取养分

师徒结对实效:与绣山中学19位经验丰富的教师结成师徒,每日开展教学指导。导师们毫无保留地分享“备课要读懂学生眼睛”“课堂互动需关注沉默群体”等一线经验,带领我们分析学情、拆解教材,甚至细化到板书字体大小对学生注意力的影响。

二、深度感悟:重新定义“教师”的重量

(一)教育是“看见”与“被看见”的双向奔赴

当学生追着询问“作业评语是否出自我们之手”时,当发现自己的示范能直接影响学生行为时,我们真切感受到教师身份的特殊性——每一个细微举动都可能成为学生成长的参照。这种“被看见”的责任,让我们时刻警醒自身言行的示范性,也因学生的信任而倍感职业价值。

(二)理论与实践的“化学反应”需要主动催化

高校所学的教育心理学理论(如最近发展区、建构主义),在真实课堂中转化为具体教学策略时,需要经历“观察—模仿—修正—创新”的迭代过程。例如,我们观察将“合作学习理论”应用于小组讨论活动时,发现因未充分预设学生水平差异,导致部分小组陷入沉默。这让我们深刻认识到:理论落地需扎根学情土壤,教师必须成为“主动的实践研究者”,而非被动的理论执行者。

(三)教育者的成长永远在路上

魏为升校长“在细微处汲取养分”的叮嘱贯穿见习始终。无论是观察导师处理突发课堂事件的应变智慧,还是学习班主任用家校联系本与学生建立心灵沟通,我们意识到:教育是一门需要终身钻研的艺术。即便是两周的短暂见习,也让我们积累了诸如“用便签纸记录学生课堂表现”“错题归类建档”等实用技巧,这些点滴积累,正是成长为“有温度、有专业素养”教师的基石。

三、未来展望:以见习为起点,向教育理想进发

绣山中学“育人求真,幸福为本”的办学理念,让我们看到教育应有的模样——不是单向度的知识灌输,而是以生命影响生命的过程。未来,我们将以此次见习为起点,努力成为“眼中有学生、心中有方法、手中有技能”的新时代教师,让每一堂课都成为学生成长的助力,让教育真正成为“温暖的双向奔赴”。

两周的见习,是初入教育田野的“试水”,更是叩问教育本真的开端。我们在绣山中学的白墙绿树间,读懂了教师职业的平凡与伟大:它是清晨教室门口的微笑迎接,是课堂上与学生思维碰撞的火花,是深夜批改作业时的一笔一划,更是见证学生成长时的满心欢喜。感谢绣山中学的师长们倾囊相授,感谢这段与教育“初遇”的珍贵时光。未来,我们将带着见习中的所学所悟,怀揣热爱,在教育之路上坚定前行,静待花开。

一审:王崴然

二审:邵康燕

三审:何永成